沿革

国立健康危機管理研究機構 歴代理事長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 國土 典宏 | 令和7年4月1日 | 現職 |

国立健康危機管理研究機構 歴代副理事長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 脇田 隆字 | 令和7年4月1日 | 現職 |

終戦直後、我が国の衛生状態は極度に悪化し、結核、腸チフス、赤痢、ジフテリア、日本脳炎、寄生虫病等多数の感染症がまん延していた。又、外地から本来我が国にはない感染症も多く持ち込まれ、感染症対策は新しい日本の安全、安心な社会を作るため国の最重要課題となった。1947(昭和22)年、厚生省所管の(i)感染症に関わる基礎、応用研究と(ii)抗生物質やワクチン等の開発及び品質管理のために国家検定を行う厚生省附属試験研究機関として国立予防衛生研究所(予研)が設立された。これが国立感染症研究所の前身である。

研究所の起源は1892(明治25)年に設立された私立衛生会附属伝染病研究所(初代所長北里柴三郎)にさかのぼる。研究所はその後内務省所管の国立伝染病研究所となったあと、更に文部省に移管され、東京帝国大学附属伝染病研究所(伝研)となった(1916年 : 大正5年)。研究所は名称も所管も変遷をたどったが一貫して我が国の感染症研究の中心的役割を果たしてきた。

研究所の発足には、伝研所員たる教授、助教授の半数が予研所員として参加した。当初、庁舎は伝研庁舎内に設置され、3 部 (研究部、検定部、試験製造部)と庶務課で業務を開始した。1950年代に入り、厚生省組織規程のもと、その組織は細菌、ウイルス・リケッチア、結核、血清免疫、抗菌性物質等12研究部に拡大された。1955 (昭和30) 年には伝研から品川区上大崎の旧海軍大学校の跡地 (品川庁舎) に移転した。残った伝研もその後発展を重ね、1967 (昭和42) 年東京大学医科学研究所に改組された。

1958(昭和33)年に発生したポリオの大流行に対処するため、試験製造及び検定業務の施設が緊急に必要となり、1961(昭和36)年武蔵村山市にワクチン検定庁舎(村山分室)が新築された。さらに村山分室には、1963(昭和38)年にウイルス中央検査部が、また1965(昭和40)年に麻疹ウイルス部が新設された。さらに1981(昭和56)年に世界で5番目の施設として高度安全実験室(P4=BSL4)が完成したが、地元住民の要望等を踏まえP4レベルの実験稼働には至らなかった。

1978(昭和53)年には検定・研究に必要な品質の一定したサルの供給を目的として、茨城県つくば市に筑波医学実験用霊長類センターが支所として設置された。

国立予防衛生研究所のあり方に対する答申(1984(昭和59)年、8.25)等に基づき、研究部門と品質管理部門の分離等を考慮の上、組織の全面的見直しが行われ、1992(平成4)年秋には品川庁舎から現在の新宿区戸山(戸山研究庁舎)に移転した。一方、品質管理部門(ワクチン、血液製剤等)は村山分室に集約された。この間、1988(昭和63)年には新たな感染症としてのエイズ問題に対処するため、エイズ研究センターが新設された。

1997(平成9)年1月には国立多摩研究所が当研究所の支所となり、ハンセン病研究センターとして新たなスタートを切った。その年の4月には、研究所の設置目的をより鮮明にするため、その名称を国立感染症研究所に改名した。同時に、我が国の感染症の発生を一か所で把握し迅速な対策を可能とする目的で、感染症疫学部が感染症情報センターに改組された。

2002(平成14)年4月には、厚生労働省が進める21世紀に向けた厚生科学研究の総合的推進に基づく試験研究機関の重点整備・再構築の一環として、研究体制を整備し、研究の促進、充実を図るために組織の改組が行われた。口腔科学部のう蝕室・歯周病室が国立保健医療科学院に集約され、食品衛生微生物部が国立医薬品食品衛生研究所に移管された。

2005(平成17)年4月には、遺伝子資源室・筑波医学実験用霊長類センター及び獣医科学部の一部が独立行政法人医薬基盤研究所へ移管された。10月には、病原体ゲノムに関する研究の拡充を図るために、遺伝子解析室が病原体ゲノム解析研究センターへと改組された。

2007(平成19)年4月には生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の国家検定・検査における成績の総合評価ならびに検定・検査に必要な標準品の管理評価をするため、検定検査品質保証室が新たに発足した。

2009(平成21)年4月には、インフルエンザウイルスに関する研究の拡大、発展を図るため、インフルエンザウイルス研究センターが発足した。それに伴いウイルス第3部が改組され、インフルエンザ以外の呼吸器ウイルス感染症を扱う。またハンセン病研究センターにおいては基礎研究から応用研究へ一体化した効率のよい研究体制を敷くべく病原微生物部と生体防御部が発展、統合し、感染制御部となった。

2013(平成25)年4月には、真菌研究の重点化を図るため生物活性物質部を真菌部に改名した。また、疫学機能を強化していくために感染症情報センターを感染症疫学センターと改名した。

2014(平成26)年4月には、製造・試験記録等要約書の審査を新たに国家検定に取り入れたこと、及び生物学的製剤の品質保証面におけるWHO等への国際協力機能などを強化するため、検定検査品質保証室と放射能管理室の2つの室からなる品質保証・管理部が設置された。

2015(平成27)年8月には、村山庁舎のBSL4実験施設が国内で初めて法律に基づき特定一種病原体等所持施設として厚生労働大臣の指定がされた。

2017(平成29)年4月には、院内感染症対策サーベイランス事業(JANIS)の強化とともに薬剤耐性に関する包括的なシンクタンク機能を担う組織として薬剤耐性研究センターが新設された。それに伴い細菌第二部が改組され、同部では日和見感染症及び薬剤耐性菌研究・抗生物質品質管理機能を同センターに移し、呼吸器系細菌感染症、毒素産生細菌感染症を扱うこととなった。

2018年(平成30)年4月には、薬剤耐性研究センターに従来の七室に、第八室が追加された。

2019(令和元)年7月には、法律に基づき特定一種病原体等を外国から輸入することについて厚生労働大臣から指定を受け、9月にそれらの病原体等を輸入し所持した。

2020(令和2)年4月には、バイオセーフティ管理室と動物管理室が、安全実験管理部として統合された。

また、感染症疫学センターの危機対応関連部門、病原診断部門、講習部門を分離し、新たに感染症の危機管理部門を担う組織として感染症危機管理研究センターが設置された。

品質保証・管理部に従来の二室に、情報管理部門の第三室が追加された。

2021(令和3)年4月には、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延を踏まえ、危機管理体制を強化のため以下のような組織再編があった。

インフルエンザを含む急性呼吸器ウイルス感染症研究の強化と重点化を図るため、インフルエンザ研究センターがインフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターに改組された。

また、予防薬及び治療薬に関する研究を強化していくため、免疫部を治療薬・ワクチン開発研究センターに改名した。

ウイルス第三部に従来の三室に加え、従来の四室の機能の一部が、インフルエンザ・呼吸器系ウイルス研究センターに移され、新たにワクチン国家検定強化等のため新たな第四室と第五室が追加された。

安全実験管理部は従来の二室を戸山庁舎と村山庁舎に分割して四室とし、病原体バンクを担う第五室から第七室が追加された。

研究企画の機能を強化するため、企画調整主幹から研究企画調整センターを新設し、センター内に二室が設置された。

感染症疫学センターは従来の六室に、第七室から第十四室が追加された。

感染症危機管理センターは従来の五室に、第六室から第八室が追加された。

自治体や国と連携しての実地疫学調査を強化し、研究ならびに講習を行うことをつかさどる実地疫学研究センターが新設された。

2022(令和4)年4月には、血液・安全性研究部が次世代生物学的製剤研究センターに名称変更し、従来の四室に加え新たに第五室が設置された。

また、獣医科学部に従来の3室に加え新たに第四室が設置された。

病原体ゲノム解析研究センターにおいて、従来の三室に加え新たに第四室が設置された。

歴代所長

| 代 | 氏名 |

|---|---|

| 初代 | 山崎 修道 |

| 二代 | 竹田 美文 |

| 三代 | 吉倉 廣 |

| 四代 | 倉田 毅 |

| 五代 | 宮村 達男 |

| 六代 | 渡邉 治雄 |

| 七代 | 倉根 一郎 |

| 八代 | 脇田 隆字 |

病院誕生

明治元年に山下門(現在の帝国ホテルのあたり)に兵隊仮病院が設けられました。後に数多く設立される陸軍病院の最初のものであり、国立国際医療研究センターの前身です。そのころの我が国は戊辰戦争中であり、その傷病軍人を診療するため、同様の仮病院が各所に設けられました。

明治3年に大阪衞戍病院(現在の大阪医療センター)が、その後、仙台、熊本および広島と当時の陸軍の駐屯地(師団司令部)に相次いで病院が創設されましたが、東京だけは経緯が異なります。明治4年に軍医寮附属の本病院(軍事病院)が創設され、各仮病院の患者は、軍事病院に全て移されました。軍事病院は明治6年に陸軍本病院と改称し、軍医総監が院長として任命されました。病院のみならず、陸軍一般の医事を総括しました。

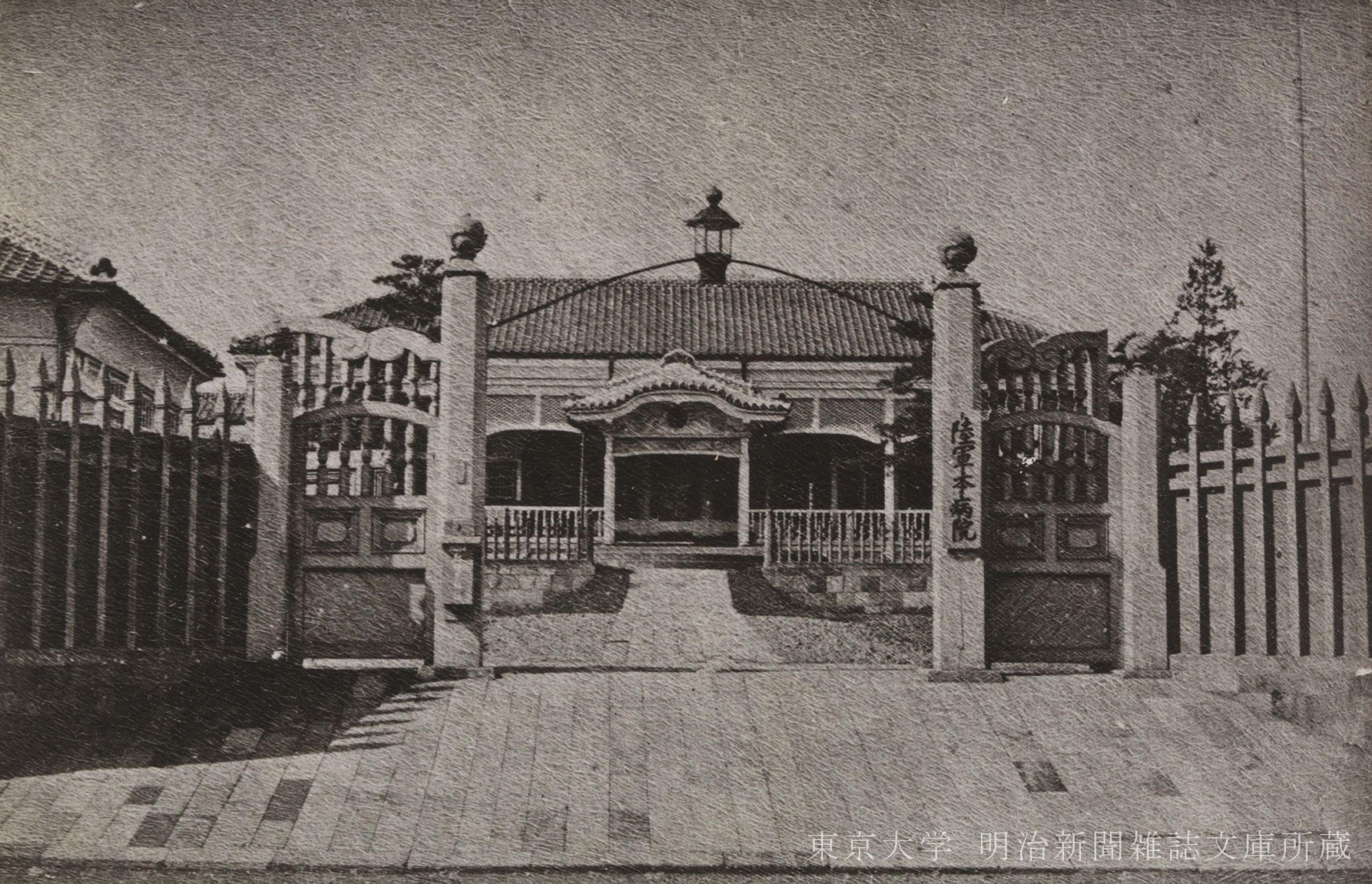

陸軍本病院は、半蔵門の近くの麹町元山王の三宅氏(田原藩)の上屋敷跡に建てられました。現在の国立劇場、最高裁判所のあたりです。上の写真は、明治7年に竣工した管理棟です。和洋折衷建築であり、明治23年に発行された東京名所図絵にも掲載されました。

「陸軍衛戍病院は半蔵門外東の堀端に在り陸軍々人の病院あり元陸軍病院と云へり」

と紹介されています。

以降、明治新政府の制度の変更に伴い、目まぐるしく名称が変わります。

- 明治14年 東京陸軍病院

- 明治19年 東京鎮台病院

- 明治21年 東京衛戍病院

- 明治39年 東京第一衛戍病院

戦争~そして

明治時代の大きな2つの戦争、日清戦争と日露戦争では、予備病院が開設され、多数の傷病軍人の治療を行いました。日露戦争時の最も多かった時期には13,294名もの患者を収容しました。写真は当時の病棟です。

我が国初のレントゲン設備が導入されたのも、この頃です。その後、昭和4年に現在の地、新宿区戸山町に移転します。

太平洋戦争末期には、全国各地に疎開し、多くの分院が設立されました。各分院は終戦後に独立し、国立病院となりました。

病院管理のモデルホスピタル

太平洋戦争終結後、国立東京第一病院と改称し、広く一般国民に対する医療の普及と向上を目指すことになりました。

新たに小児科、産婦人科を開設するなど、総合病院としての体制が急速に整えられていきました。

- 昭和27年 中央材料室、血液銀行、病歴室の設置

- 昭和28年 我が国初となるアイソトープによる放射線治療開始

- 昭和29年 癌相談室の設置、我が国初となる人間ドックが開始

など、全国に先駆けた取り組みが次々と行われました。

"がん"以外のすべての疾患のため

「"がん"に対してのがんセンターがあるように、"がん"以外のすべての疾患のために国立医療センターを設立したい」

※理念を語ったものであり、"がん"に対する診療も行っています。

当時の病院長、市川篤二の思いが実り、昭和40年10月6日に国立医療センター設立準備懇談会が開催されました。さらに翌日、設立準備委員会が発足しました。懇談会には、厚生大臣、日本医師会長、日本医学会長など錚々たる方々に出席いただきました。

- わが国の代表的病院を作ること

- 近代病院の機能を完備すること

- 特定の専門病院でなく高度の機能をもつ総合病院であること

- 診療と研究が直結し、さらに教育的機能を備えること

当時としては画期的な設立計画案が示されました。しかし、大学紛争およびオイルショックの影響で計画は遅れ、ようやく昭和49年に国立病院医療センターとして発足しました。現在では珍しくありませんが、医療機関では我が国初となる、近代的な高層建築の病棟が建てられました。

国立病院の中心~国立病院医療センター

- 昭和49年 臨床研究部(現:研究所)開設

- 昭和61年 国際医療協力部(現:国際医療協力局)開設

- 平成5年 国立療養所中野病院と統合、国立国際医療センターとなる

- 平成9年 エイズ治療・開発センター(ACC)開設

- 平成13年 国立看護大学校開設

- 平成16年 国際疾病センター(現:国際感染症センター(DCC))開設

現在の国立国際医療研究センターの組織が形作られていきます。平成5年、国立療養所中野病院と統合し、我が国4番目のナショナルセンターとなりました。当時の国立療養所中野病院は胸部疾患基幹病院となっており、結核をはじめとする呼吸器内科・呼吸器外科のスペシャリストが揃っていました。結核をはじめとする感染症やその他疾患に対して国際医療協力の中心的な役割を担う施設として国立国際医療センターと改称し、諸外国で発生した災害に緊急援助隊を送るなど、世界に向けて活動していきます。

国府台病院と統合~国立研究開発法人へ

戦前からの長い歴史を有する、国府台病院と平成20年に組織統合しました。

- 平成20年 肝炎・免疫研究センター開設

- 平成26年 中央棟(写真)完成(センター病院)

- 平成27年 外来管理治療棟完成(国府台病院)

- 平成28年 メディカルゲノムセンター(MGC)開設

センター病院と国府台病院、2つの病院は新しい建物に生まれ変わりました。最新の設備と優れたスタッフで我が国の臨床、研究、医療教育に貢献いたします。

平成30年 3月 当院初の脳死下臓器提供を実施

歴代理事長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 髙久 史麿 | 平成5年10月1日 | 平成8年3月31日 |

| 鴨下 重彦 | 平成8年4月1日 | 平成12年3月31日 |

| 矢﨑 義雄 | 平成12年4月1日 | 平成16年3月31日 |

| 笹月 健彦 | 平成16年4月1日 | 平成20年3月31日 |

| 桐野 髙明 | 平成20年4月1日 | 平成24年3月31日 |

| 春日 雅人 | 平成24年4月1日 | 平成29年3月31日 |

| 國土 典宏 | 平成29年4月1日 | 令和7年3月31日 |

歴代病院長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 吉岡 眞澄 | 平成5年10月1日 | 平成6年3月31日 |

| 鴨下 重彦 | 平成6年4月1日 | 平成8年3月31日 |

| 梅田 典嗣 | 平成8年4月1日 | 平成11年3月31日 |

| 矢﨑 義雄 | 平成11年4月1日 | 平成12年3月31日 |

| 小堀 鷗一郎 | 平成12年4月1日 | 平成15年3月31日 |

| 近藤 達也 | 平成15年4月1日 | 平成20年3月31日 |

| 木村 壯介 | 平成20年4月1日 | 平成25年9月30日 |

| 中村 利孝 | 平成25年10月1日 | 平成28年3月31日 |

| 大西 真 | 平成28年4月1日 | 平成31年3月31日 |

| 杉山 温人 | 平成31年4月1日 | 令和6年6月30日 |

| 宮嵜 英世 | 令和6年7月1日 | 現 職 |

歴代研究所長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 髙久 史麿 | 平成5年10月1日 | 平成6年3月31日 |

| 竹田 美文 | 平成6年4月1日 | 平成11年4月1日 |

| 吉倉 廣 | 平成11年4月1日 | 平成13年4月1日 |

| 笹月 健彦 | 平成13年10月1日 | 平成16年3月31日 |

| 倉辻 忠俊 | 平成16年4月1日 | 平成17年3月31日 |

| 桐野 髙明 | 平成17年4月1日 | 平成20年3月31日 |

| 春日 雅人 | 平成20年4月1日 | 平成24年3月31日 |

| 清水 孝雄 | 平成25年4月1日 | 平成28年3月31日 |

| 満屋 裕明 | 平成28年4月1日 | 現 職 |

国立看護大学校歴代校長

| 氏名 | 始 期 | 終 期 |

|---|---|---|

| 竹尾 惠子 | 平成13年1月6日 | 平成18年3月31日 |

| 田村 やよひ | 平成18年4月1日 | 平成28年3月31日 |

| 井上 智子 | 平成28年4月1日 | 令和4年3月31日 |

| 萱間 真美 | 令和4年4月1日 | 現 職 |